「世界のレスラー:プロレス専門ブログ」。「鉄の爪」と呼ばれたエリック。必殺技はアイアンクローとストンピング。馬場との特別ルール試合はどんな内容に?

①フリッツ・フォン・エリック(1929年8月16日~1997年9月10日)

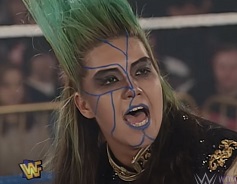

テキサス州ジュエット出身。本名は「ジャック・バートン・アドキッソン」。身長は193cm。手が大きいのが特徴で、スパンは32cm、握力は120kg超。必殺「アイアン・クロー」は右手で行う(左手の握力はそれほどでもないのか?)。なぜ、これを決め技にしたのかについては諸説ある。『プロレススーパースター列伝』では「暴漢の腕をつかんで骨折させた」というのがあるが、『列伝』は作り話が多いため信用できない。それはともかく、リングでは多くの大物と対戦。ルー・テーズ、ドリー・ファンク・シニア、ディック・ザ・ブルーザー。バーン・ガニアを破り、AWA世界ヘビー級王座獲得。1966年、テキサス州ダラスに「NWAビッグタイム・レスリング(NWA傘下)」設立。1975年から1976年までNWAの会長職も務めた。今回紹介する馬場との試合は「NWA会長」時代のものということになる。また、エリックが他のレスラーと大いに異なるのはレスラー以外のビジネスで成功したこと。ホテル、スーパー、銀行を経営。しかし、銀行は個人所有ではなく共同経営だったとか。

②「フリッツ・フォン・エリック vs. ジャイアント馬場」

(昭和50年7月25日:日大講堂)

(内容)「サマーアクションシリーズ」でのテキサス・デスマッチ(エリック46歳、馬場37歳、とのこと)。レフェリーはジョー樋口と外国人の二人(一人で充分だったと思うが、この試合はNWA王座挑戦権が懸かっていた大一番。「公平さ」が必要だったのだろう)。まず馬場が入場。そしてエリック(髪が薄い)がTシャツ&ショートタイツで登場。花束贈呈。後ろからエリックがキックで不意打ち。ジョー、次いで馬場を場外へ。ストンピング、アイアンクロー。ここで悪質なファンがボールペンでエリックの耳を刺し、流血。馬場が脳天唐竹割りで反撃。両者、流血。その後、エリックがパンチ、キック、馬場はチョップ。アイアンクローをチョップで外した馬場が、16文キック。エリックはアイアンクローを自爆したうえに手を踏んづけられる。「テキサス・デスマッチ」はダウンして10カウント内に立てないと「KO」になるルールで、この試合では二人のレフェリーがダウン時に同時にカウント(動きがシンクロして妙におかしい)。エリックのストマッククローに苦しむ馬場が場外で鉄柱攻撃で仕返し。最後はチョップで場外に落ちたエリックが10カウントを聞いてKO負け。NWA王座挑戦権は馬場に。負けたエリックは腹いせにストマッククローを馬場にオマケして引き上げていった。「アイアンクロー vs. チョップ」がメインだった試合。それに観客の暴挙&シンクロな動きのダブルレフェリー。不思議なのが「アイアンクロー」という技。ホンモノの凄まじい握力によるリアルな技なのか、それとも「凄い握力で締め上げる、エリックさんにしかできない技なんですよ」というキャラ設定の技なのか? ホントに頭(こめかみ)を強烈に掴まれたら外すことはできないのでは? という気がするのだが、どうだろう?

③その後

1981年、自身の団体を「WCCW(World Class Championship Wrestling)」に改称。息子たち(ケビン、デビッド、ケリーら)をエースに隆盛。ザ・グレート・カブキらが活躍し、NWA世界ヘビー級王者ハーリー・レイスやリック・フレアー、大物アンドレ・ザ・ジャイアント、ブルーザー・ブロディも招聘(カブキが活躍した頃が絶頂期。ギャラが凄かったそうだ)。しかし、デビッドが全日本参戦で日本滞在中、急死(カブキによるとデビッドはレスラーとしては優秀だったが、私生活はめちゃくちゃだったらしい)。これをキッカケに相次いで息子たちが自殺(「カネ持ちの息子」といった感じだったケリーら。ドラッグに手を出したのが一家の転落の大きな原因)。アメリカのプロレスが変化していく中、エリックの団体も消滅。1997年にがんで死去(68歳没)。